Willkommen

Das Johanna-Stahl-Zentrum ist der regionale Ansprechpartner für jüdische Geschichte in Unterfranken. Es dokumentiert die Geschichte der jüdischen Bevölkerung und bietet Veranstaltungen an. Das Zentrum verfügt über eine Fachbibliothek und über Sammlungsbestände. Wichtige Hinweise für Ihre Recherchen sowie Informationen zu einfachen Themen erhalten Sie auf dieser Seite.

Öffnungszeiten während der Wanderausstellung "Geliebte Gabi"

Montag bis Donnerstag jeweils von 10 bis 17 Uhr

Freitag von 10 bis 14 Uhr

Der Eintritt ist frei

Bitte beachten Sie: Am 23.04., 24.04., 29.04. und 30.04.2024 bleibt das Johanna-Stahl-Zentrum aufgrund der jüdischen Feiertage geschlossen.

Exkursion nach Dachau

79. Gedenktag der Befreiung des Konzentrationslagers Dachau

mehr

"Rivalität und Feindschaft von Judentum und Christentum. Absurd?"

Vortrag von Prof. Dr. Michael Wolffsohn

mehr

100 Jahre Jehuda Amichai

Literarische Lesung mit Prof. Dr. Amadé Esperer

mehr

Erfinder und Entdecker - Jüdische Erfolgsgeschichten

Vortrag von Evamaria Bräuer

mehr

Nazis und der Nahe Osten - Buchvorstellung mit Dr. Matthias Küntzel

Wie der islamistische Antisemitismus entstand

mehr

Eröffnung der Wanderausstellung 'Geliebte Gabi'

Ein Mädchen aus dem Allgäu - ermordet in Auschwitz

mehr

Einblicke in die jüdische Bestattungskultur in Franken

Was uns das „Haus der Ewigkeit“ lehren kann – Einblicke in die jüdische Bestattungskultur in Franken

mehr

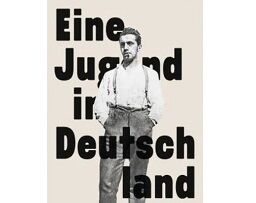

Ernst Toller: Eine Jugend in Deutschland

Buchvorstellung der Neuausgabe der Autobiographie Ernst Tollers mit dem Herausgeber Prof. Dr. Ernst Piper

mehr

„… von seinem alten Kriegsleiden durch einen sanften Tod erlöst“

Drei Schicksale Würzburger Jüdinnen und Juden im Konzentrationslager Theresienstadt

mehr

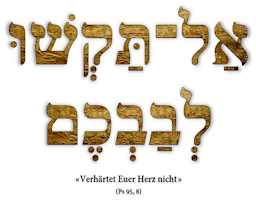

"Verhärtet euer Herz nicht" (Ps 95, 8)

Konzert des Valentin-Becker-Chors mit Einführung in Psalm 95 von Prof. Dr. Theo Seidl

mehr